Basis-Standards im Internet

![]() Das TCP/IP-Protokoll

Das TCP/IP-Protokoll

![]() IP-Adressierung

IP-Adressierung

![]() Client-Server-Technologie

Client-Server-Technologie

![]() DNS - Domain Name Service

DNS - Domain Name Service

![]() Routing und Gateways

Routing und Gateways

![]() Selbstorganisation im Internet

Selbstorganisation im Internet

TCP/IP ist der kleinste gemeinsame Nenner des gesamten Datenverkehrs im Internet. Erst durch dieses Protokoll wurde historisch gesehen aus einem begrenzten Netz ein Netz der Netze. Egal, ob Sie Web-Seiten aufrufen, E-Mails versenden, mit FTP Dateien downloaden oder mit Telnet auf einem entfernten Rechner arbeiten: stets werden die Daten auf gleiche Weise adressiert und transportiert. TCP bedeutet Transmission Control Protocol (Protokoll für Übertragungskontrolle), IP bedeutet Internet Protocol.

Wenn Sie eine E-Mail verschicken oder eine HTML-Datei im Web aufrufen, werden die Daten bei der Übertragung im Netz in kleine Pakete zerstückelt. Jedes Paket enthält eine Angabe dazu, an welche Adresse es geschickt werden soll, und das wievielte Paket innerhalb der Sendung es ist.

Die Adressierung besorgt das IP. Dazu gibt es ein Adressierungsschema, die so genannten ![]() IP-Adressen.

IP-Adressen.

Damit die Datenpakete auch wirklich beim Empfänger ankommen, und zwar in der richtigen Reihenfolge, dafür sorgt das TCP. Das TCP verwendet Sequenznummern für die einzelnen Pakete einer Sendung. Erst wenn alle Pakete einer Sendung vollständig beim Empfänger angekommen sind, gilt die Übertragung der Daten als abgeschlossen.

Jeder Rechner, der am Internet teilnimmt, ist mit einer IP-Adresse im Netz angemeldet. Rechner, die ans Internet angeschlossen sind, werden als Hosts oder Host-Rechner bezeichnet. Wenn Sie also mit Ihrem PC im Web surfen oder neue E-Mails abholen, sind Sie mit einer IP-Adresse im Internet angemeldet. Ihr Zugangs-Provider, über dessen Host-Rechner Sie sich einwählen, kann feste IP-Adressen für Sie einrichten. Große Zugangs-Provider, etwa Online-Dienste wie T-Online oder AOL, vergeben auch personenunabhängig dynamische IP-Adressen für jede Internet-Einwahl. Damit ein Rechner am Internet teilnehmen kann, muss er über eine Software verfügen, die das TCP/IP-Protokoll unterstützt. Unter MS Windows ist das beispielsweise die Datei winsock.dll im Windows-Verzeichnis.

Eine IP-Adresse besteht aus vier Bytes, also 32 Bits, und man notiert sie üblicherweise als vier Dezimalzahlen zwischen 0 und 255, die durch Punkte getrennt sind. Eine typische IP-Adresse sieht in dieser Dezimalschreibweise, die auch dotted quad notation oder dotted decimal notation genannt wird, so aus: 149.174.211.5. Die Punkte dienen dabei einfach der Übersichtlichkeit.

Mehrere benachbarte IP-Adressen fasst man zu logischen Netzen zusammen. Der vordere Teil der IP-Adresse, die Netzwerknummer, bezeichnet das Netz und der Rest, die Hostnummer den Host in diesem Netz, ähnlich wie eine vollständige Telefonnummer zum Teil aus einer Ortsvorwahl besteht. Welcher Teil zur Netzwerknummer gehört wird durch die Netzmaske bestimmt.

Früher waren die IP-Adressen nach der ersten Zahl in eine Hand voll Klassen eingeteilt und jeder Klasse war eine feste Subnetzmaske zugewiesen. Dieses Verfahren war jedoch zu starr und es ist heute bestenfalls noch historisch relevant. Seit etwa Mitte der 90er Jahre verwendet man stattdessen das CIDR-Verfahren (Classless Inter-Domain Routing, klassenloses domainübergreifendes Routing). Die Netzmaske wird dann durch ein Präfix in der Form /x (wobei x eine Zahl zwischen 32 und 0 ist) angegeben. Die Zahl bestimmt die Größe der Netznummer in Bit, entspricht also quasi der Länge der Vorwahl in einer Telefonnummer. Je größer die Zahl ist, desto länger ist die Netznummer, umso mehr verschiedene Netznummern kann es also mit dieser Länge geben. Da die Länge der IP-Adresse fest ist, bedeutet eine längere Netznummer aber gleichzeitig, dass es weniger verschiedene Hostnummern pro Netz gibt.

Durch die Vergabe dynamischer IP-Adressen pro Einwahl können Netzbetreiber die Anzahl der tatsächlich internet-fähigen Anschlüsse deutlich höher halten, als wenn wirklich nur jeder Rechner eine feste Adresse erhalten würde, egal ob er online ist oder nicht. Auf diese Weise werden auch als kostbar angesehene IP-Adressen gespart. Zwar gibt es keinen wirklich akuten Adressmangel - 2004 waren gerade einmal etwas mehr als die Hälfte aller möglichen IP-Adressen vergeben -, doch man arbeitet trotzdem bereits an einer neuen Version des Internet-Protokolls, die unter anderem einen wesentlich größeren Adressraum bietet. Dieses Internet Protocol version 6 (IPv6) benutzt 128 Bit große Adressen und bietet noch andere lang ersehnte Verbesserungen. Es wird zur Zeit zunehmend parallel zur alten Version 4 (IPv4) verbreitet.

Für die einzelnen Internet-Dienste wie World Wide Web, Gopher, E-Mail, FTP usw. muss auf einem Host-Rechner, der anderen Rechnern diese Dienste anbieten will, eine entsprechende Server-Software laufen. Ein Host-Rechner kann einen Internet-Dienst nur anbieten, wenn eine entsprechende Server-Software auf dem Rechner aktiv ist, wenn der Rechner "online" ist und wenn keine schützende Software (Firewall) den Zugriff von außen verhindert bzw. einschränkt.

Server sind Programme, die permanent darauf warten, dass eine Anfrage eintrifft, die ihren Dienst betreffen. So wartet etwa ein Web-Server darauf, dass Anfragen eintreffen, die Web-Seiten auf dem Server-Rechner abrufen wollen.

Clients sind dagegen Software-Programme, die typischerweise Daten von Servern anfordern. Ihr Web-Browser ist beispielsweise ein Client. Wenn Sie etwa auf einen Verweis klicken, der zu einer HTTP-Adresse führt, startet der Browser, also der Client, eine Anfrage an den entsprechenden Server auf dem entfernten Host-Rechner. Der Server wertet die Anfrage aus und sendet die gewünschten Daten. Um die Kommunikation zwischen Clients und Servern zu regeln, gibt es entsprechende Protokolle. Client-Server-Kommunikation im Web etwa regelt das HTTP-Protokoll. Ein solches Protokoll läuft oberhalb des TCP/IP-Protokolls ab.

Dass ein Client Daten anfordert und ein Server die Daten sendet, ist der Normalfall. Es gibt jedoch auch "Ausnahmen". So kann ein Client nicht nur Daten anfordern, sondern auch Daten an einen Server schicken: zum Beispiel, wenn Sie per FTP eine Datei auf den Server-Rechner hochladen, wenn Sie eine E-Mail versenden oder im Web ein Formular ausfüllen und abschicken. Bei diesen Fällen redet man auch von Client-Push ("Client drängt dem Server Daten auf").

Ein anderer Ausnahmefall ist es, wenn der Server zuerst aktiv wird und dem Client etwas ohne dessen Anforderung zuschickt. Das nennt man Server-Push ("Server drängt dem Client Daten auf"). Einige Technologien wollten diesen Ausnahmefall vor einigen Jahren zu einer Regel erheben mit den so genannten Push-Technologien. Diese Technologien sollten ermöglichen, dass ein Client regelmäßig Daten empfangen kann, ohne diese eigens anzufordern. Das ermöglicht Broadcasting-Dienste wie aktuelle Nachrichten. Netscape und Microsoft Internet Explorer (beide ab Version 4.0) bauten entsprechende Schnittstellen, um solche Dienste in Anspruch zu nehmen. Man kann jedoch von Glück sagen, dass sie sich nicht durchsetzten. Das Internet ist eben nicht Fernsehen, sondern ein Medium, das von der Aktivität der Anwender lebt, nicht von deren Konsumbeflissenheit.

Computer können mit Zahlen besser umgehen, Menschen in der Regel besser mit Namen. Deshalb hat man ein System ersonnen, das die nummerischen IP-Adressen für die Endanwender in anschauliche Namensadressen übersetzt.

Dieses System ist ähnlich wie das der IP-Adressen hierarchisch aufgebaut. Eine Namensadresse (Domain-Name) in diesem System gehört zu einer Top-Level-Domain. Die einzelnen Teile solcher Namensadressen sind wie bei IP-Adressen durch Punkte voneinander getrennt. Namensadressen (Domains) sind beispielsweise yahoo.com, mozilla.org oder denic.de.

Top-Level-Domains stehen in so einem Domain-Namen an letzter Stelle. Es handelt sich um einigermaßen sprechende Abkürzungen. Die Abkürzungen, die solche Top-Level-Domains bezeichnen, sind entweder Landeskennungen oder Typenkennungen. Beispiele sind:

de = Deutschland

at = Österreich

ch = Schweiz

it = Italien

my = Malaysia

com = Kommerziell orientierter Namensinhaber

org = Organisation

net = Allgemeines Netz

edu = amerikanische Hochschulen

gov = amerikanische Behörden

mil = amerikanische Militäreinrichtungen

Im Jahre 2000 wurden sieben neue Top-Level-Domains ausgewählt und danach bis 2002 für die Nutzung aktiviert. Diese sind:

biz = Unternehmen

pro = Professionals (Anwälte, Steuerberater, Ärzte usw., die eine staatliche Zulassung nachweisen können)

name = Privatpersonen

info = Informationsdienste aller Art

museum = Museen

aero = Flugunternehmen, Flughäfen, Reiseveranstalter usw.

coop = Genossenschaften, Verbände, Organisationen

Jede Top-Level-Domain stellt einen Verwaltungsbereich dar, für den es eine "Verwaltungsbehörde" gibt, die für die Namensvergabe von Domains innerhalb ihres Verwaltungsbereichs zuständig ist. Wenn Sie beispielsweise einen Domain-Namen wie MeineFirma.de beantragen wollen, muss der Antrag an das DENIC (Deutsches Network Information Center) gestellt werden. Kommerzielle Provider erledigen das für Sie, wenn Sie dort einen entsprechenden Service in Anspruch nehmen. Ihren Wunschnamen erhalten Sie aber nur, wenn die Namensadresse noch nicht anderweitig vergeben wurde. Schlaufüchse sind daher auf die Idee gekommen, tausende Domain-Namen für sich zu reservieren, um sie dann an Interessenten weiterzuverkaufen. Mittlerweile gibt es um die Domain-Namen leider schon eine ganze Latte von Schauergeschichten und Rechtsstreitigkeiten. Wenn etwa zwei zufällig gleichnamige Firmen, die sonst nichts miteinander zu tun haben, den gleichen Domain-Namen reservieren lassen wollen, kann nur eine der Firmen den Zuschlag erhalten. Beliebt geworden sind angesichts der Namensknappheit mittlerweile auch längere Namensadressen wie heute-geh-ich-ins-kino.de.

Inhaber von Domain-Namen können nochmals Sub-Level-Domains vergeben. So gibt es beispielsweise eine Domain namens seite.net. Die Betreiber dieser Domain haben nochmals Sub-Domains vergeben, wodurch Domain-Adressen wie java.seite.net oder javascript.seite.net entstanden.

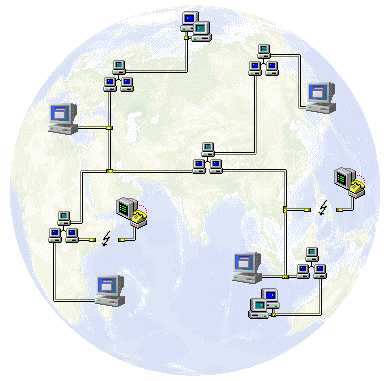

Im Internet als dem Netz der Netze ist es zunächst nur innerhalb des eigenen Subnetzes möglich, Daten direkt von einer IP-Adresse zu einer anderen zu schicken. In allen anderen Fällen, wenn die Daten an eine andere Netzwerknummer geschickt werden sollen, treten Rechner auf den Plan, die den Verkehr zwischen den Netzen regeln. Solche Rechner werden als Gateways bezeichnet. Diese Rechner leiten Daten von Host-Rechnern aus dem eigenen Subnetz an Gateways in anderen Subnetzen weiter und ankommende Daten von Gateways anderer Subnetze an die darin adressierten Host-Rechner im eigenen Subnetz. Ohne Gateways gäbe es gar kein Internet.

Das Weiterleiten der Daten zwischen Subnetzen wird als Routing bezeichnet. Die Beschreibung der möglichen Routen vom eigenen Netzwerk zu anderen Netzwerken sind in Routing-Tabellen auf den Gateway-Rechnern festgehalten.

Zu den Aufgaben eines Gateways gehört auch, eine Alternativ-Route zu finden, wenn die übliche Route nicht funktioniert, etwa, weil bei der entsprechenden Leitung eine Störung oder ein Datenstau aufgetreten ist. Gateways senden sich ständig Testpakete zu, um das Funktionieren der Verbindung zu testen und für Datentransfers "verkehrsarme" Wege zu finden.

Wenn also im Internet ein Datentransfer stattfindet, ist keinesfalls von vorneherein klar, welchen Weg die Daten nehmen. Sogar einzelne Pakete einer einzigen Sendung können völlig unterschiedliche Wege nehmen. Wenn Sie beispielsweise von Deutschland aus eine Web-Seite aufrufen, die auf einem Rechner in den USA liegt, kann es sein, dass die Hälfte der Seite über den Atlantik kommt und die andere über den Pazifik, bevor Ihr Web-Browser sie anzeigen kann. Weder Sie noch Ihr Browser bekommen davon etwas mit.

In Anbetracht der Teilnehmerzahl im Internet ist der Verwaltungsaufwand im Netz vergleichsweise klein. Die meisten Endanwender wissen nicht einmal, dass es solche Verwaltungsstellen überhaupt gibt.

Eine gesetzgeberische Institution, wie es sie etwa innerhalb des Verfassungsbereichs eines Staates gibt, gibt es im Internet als weltweitem Verbund nicht. Der Versuch, die ICANN-Behörde als oberste Vergabestelle für Domains und IPs zu etablieren, hat viel Staub aufgewirbelt, aber die Befürchtungen, dass da eine zentralistische Internet-Diktatur entsteht, haben sich bislang nicht bestätigt. Viele Bereiche im Internet beruhen faktisch auf Selbstorganisation. Bei Diensten wie E-Mail galt beispielsweise lange Zeit das stille Abkommen, dass jeder beteiligte Gateway alle E-Mails weiterleitete, auch wenn weder Sender noch Empfänger dem eigenen Subnetz angehörten. In der Anfangszeit des Internets konnten nämlich noch nicht alle angeschlossenen Server jederzeit jeden anderen Server direkt erreichen - diese Weiterleitung galt als eine Art freundlicher Nachbarschaftshilfe. Die Kosten trug der weiterleitende Netzbetreiber, der aber seinerseits von der Weiterleitung anderer Server auch für die eigenen E-Mails profitierte. Heutzutage ist das unkontrollierte Weiterleiten beliebiger E-Mails zu einem ernsten Ärgernis geworden, weil Spammer diesen Mechanismus zur Verbreitung ihrer unerwünschten Werbebotschaften mißbrauchen - und da mittlerweile jeder Mailserver direkt jeden anderen Mailserver erreichen kann, ist es zum Glück überflüssig geworden, die E-Mails auf diese Weise über mehrere Stationen weiterleiten zu müssen.

Die Funktionsfähigkeit des Internet basiert also auf der Bereitschaft der Beteiligten, keine Pfennigfuchserei zu betreiben! Großzügigkeit hat das Internet geschaffen, und Kleingeisterei ist der größte Feind der Internet-Idee.

Das Usenet, also der größte Teil der Newsgroups, organisiert sich sogar vollständig selbst, weshalb leidenschaftliche Anhänger dieses System gerne als real existierendes Beispiel für Herrschaftsfreiheit anführen. Die "Verwaltung" findet im Usenet in speziellen Newsgroups statt (solchen, die mit news. beginnen). Dort können beispielsweise Vorschläge für neue Gruppen eingebracht werden, und in Abstimmungen wird darüber entschieden, ob eine Gruppe eingerichtet oder abgeschafft wird.

Offizielle Anlaufstellen gibt es für die Vergabe von Netzwerkadressen (IP) und für Namensadressen (DNS). Für die Vergabe von IP-Adressen innerhalb eines Netzwerks ist der jeweilige Netzbetreiber verantwortlich. Dazu kommen Organisationen, die sich um Standards innerhalb des Internets kümmern.

Die Kosten für die Datenübertragungen im Internet tragen die Betreiber der Subnetze. Diese Kosten pflanzen sich nach unten fort zu Providern innerhalb der Subnetze bis hin zu Endanwendern, die über Provider Zugang zum Internet haben oder Internet-Services wie eigene Web-Seiten nutzen.

Die folgende Liste enthält einige Verweise zu den wichtigsten internationalen und nationalen Organisationen im Internet:

![]() Deutsches Network Information Center (DENIC)

Deutsches Network Information Center (DENIC)

Vergabestelle für Domain-Namen unterhalb der Top-Level-Domain .de

![]() International Network Information Center (InterNIC)

International Network Information Center (InterNIC)

Zentralstelle für diverse Top-Level-Domains, geführt von der ICANN.

![]() The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)

The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)

Oberste Organisation für die technische Regulierung des Internets (z.B. Schaffung von neuen Top-Level-Domains).

![]() Internet Architecture Board (IAB)

Internet Architecture Board (IAB)

Organisation zur Dokumentation der Netzstruktur und der grundsätzlichen Abläufe im Internet.

![]() Internet Assigned Numbers Authority (IANA)

Internet Assigned Numbers Authority (IANA)

Zentrale Koordinationsstelle für Internet-Protokolle und die Vergabe von IP-Adressräumen an regionale Verwaltungen (z.B. ARIN (Nordamerika), RIPE (Europa), APNIC (Asien)).

![]() Internet Engineering Task Force (IETF)

Internet Engineering Task Force (IETF)

Internationale Gemeinschaft von kommerziellen und nichtkommerziellen Aktiven im Internet mit dem Ziel, technische Standards im Internet vorzuschlagen.

![]() Internet Society

Internet Society

Internationale Organisation für die Kooperation und Koordination von Technologien und Anwendungen im Internet.

![]() W3-Konsortium

W3-Konsortium

Organisation, die speziell die Weiterentwicklung technischer Standards des World Wide Web koordiniert, etwa HTML oder das HTTP-Protokoll.

Vor allem jene Organisationen, die sich um die technische Weiterentwicklung im Internet kümmern, werden zunehmend von großen Software-Firmen wie Microsoft, Netscape oder Sun bestürmt, da diese Firmen ein Interesse daran haben, ihren Software-Produkten und hauseigenen Standards bei Server-Technologien, Programmiersprachen usw. zum Status weltweiter Internet-Standards zu verhelfen. Ob und wie weit es gelingt, im Internet angesichts des entstehenden Milliardenmarkts neue, firmenunabhängige Standards durchzusetzen, die so erfolgreich werden wie HTML oder HTTP, muss die Zukunft zeigen. Derzeit sieht es gar nicht schlecht aus. Die meisten Computer-Konzerne haben begriffen, dass firmenunabhängige Standards ihnen selber letztlich auch mehr bringen. Und der Druck aufgeklärter Anwender, die keine Lust mehr haben, wegen allem und jedem eine neue, proprietäre Software kaufen zu müssen, die nach ein paar Jahren wieder "out" ist und vom Markt verschwindet, wächst ebenfalls.

|

| |

© 2007 ![]() Impressum

Impressum